9月11日上午,大兴区“关注环境生态拥抱绿色家园”环境生态科普专项科普日主题活动在采育镇党群活动中心持续开展。本次活动聚焦花园城市建设的基层实践,特邀北京农业职业学院园艺园林学院副院长、副教授、森林生态博士陈博,带来《李家场村花园城市建设案例分析》专题讲座,吸引采育镇各村(社区)干部、生态建设工作者、居民代表等200余人参与,为区域花园城市建设提供“可复制、可推广”的实践参考。

活动现场精心布置了“花园城市建设成果展示区”,展板上清晰呈现北京市及大兴区花园城市建设规划图、李家场村改造前后的对比照片,桌上摆放着该村绿化树种样本、庭院景观设计图纸等实物资料。不少参与者刚入场便围着展板讨论,来自采育镇某村的村干部王主任一边拍摄李家场村口袋公园的实景图,一边与同伴交流:“我们村也想搞绿化改造,正好看看人家是怎么干的。”现场还设置了“花园城市知识问答”互动角,工作人员为居民发放宣传手册,提前讲解花园城市建设的基础概念,现场氛围活跃。

上午9时30分,讲座正式开始。陈博副教授以“花园城市建设:从政策到基层实践”为切入点,首先解读花园城市建设的核心政策与北京的发展目标:“花园城市建设并非单纯‘种树增绿’,而是要实现‘生态宜居、产业融合、乡风文明’的综合目标。北京市2024年明确提出,要打造‘一村一景、一街一韵’的特色生态空间,推动城乡绿化一体化发展。”他结合北京市2024年花园城市建设成效数据补充:“去年全市新增城市绿地230公顷,建设口袋公园180处,农村庭院绿化覆盖率平均提升8个百分点,为基层实践提供了清晰方向。”

讲座的核心环节,陈博副教授详细剖析了李家场村花园城市建设的“全流程实践”。他通过时间轴与实景图片结合的方式,梳理实施过程:“该村2023年初启动建设,第一步先做‘底数摸排’,摸清村内闲置空地、废弃坑塘、居民庭院的现状;第二步‘规划定制’,结合村民需求设计‘口袋公园+庭院绿化+生态沟渠’的建设方案;第三步‘分步实施’,先改造村中心3处闲置地块建成口袋公园,再推动200余户村民开展庭院微景观改造,最后治理村内2条排污沟渠,打造生态水系。”

在成果与影响部分,陈博副教授展示了一组亮眼数据:“经过1年多建设,李家场村绿化覆盖率从22%提升至38%,村民满意度达95%以上;更重要的是,生态改善带动了产业发展,村里依托花园景观发展‘周末研学’‘庭院民宿’,去年接待游客1.2万人次,村民人均增收3000元,实现了‘生态美’与‘百姓富’的双赢。”

随后,陈博副教授总结李家场村的建设经验,提炼出“三个关键”:“一是‘村民主体’,通过村民议事会收集需求,让村民从‘旁观者’变成‘参与者’;二是‘因地制宜’,不盲目照搬城市模式,利用村内现有资源打造特色景观;三是‘长效管护’,成立村民绿化管护队,制定管护公约,确保建设成果能长期保留。”

讲座后的互动咨询环节,参与者提问踊跃。采育镇某社区书记刘女士问道:“我们社区老旧小区多,绿化空间有限,怎么借鉴李家场村的经验?”陈博副教授解答:“老旧小区可聚焦‘见缝插绿’,利用阳台、楼道、边角空地打造‘垂直绿化’‘微型花园’,同时发动居民成立‘绿化自治小组’,降低管护成本。”村民张先生则关心庭院改造的成本问题:“自家院子想搞绿化,担心花钱太多怎么办?”教授笑着回应:“可以优先选用本地乡土树种,比如国槐、月季、金银花等,成本低且易存活;还能利用废旧花盆、砖石打造景观,既环保又省钱。”

活动主办方相关负责人表示,此次李家场村案例科普活动,是大兴区将“先进经验”转化为“科普资源”的重要尝试。后续,该区将继续邀请专家围绕基层生态建设典型案例开展系列讲座,同时组织“实地观摩团”,带领村(社区)干部、居民走进优秀示范村学习,推动更多村(社区)探索符合自身实际的生态建设路径,为大兴区打造“绿色家园”注入更多基层活力。

未经允许不得转载:资讯头条 » “关注环境生态拥抱绿色家园” 大兴区科普活动解读李家场村花园城市建设经验

资讯头条

资讯头条

破局南方冰雪:火爆背后造雪和运营难题解码

破局南方冰雪:火爆背后造雪和运营难题解码 大学期末作业字数越卷越多,有必要吗?

大学期末作业字数越卷越多,有必要吗? 最牛高考状元:高考749分差1分满分,如今怎么样了?

最牛高考状元:高考749分差1分满分,如今怎么样了? 李希贵:下一代学校应该什么样?

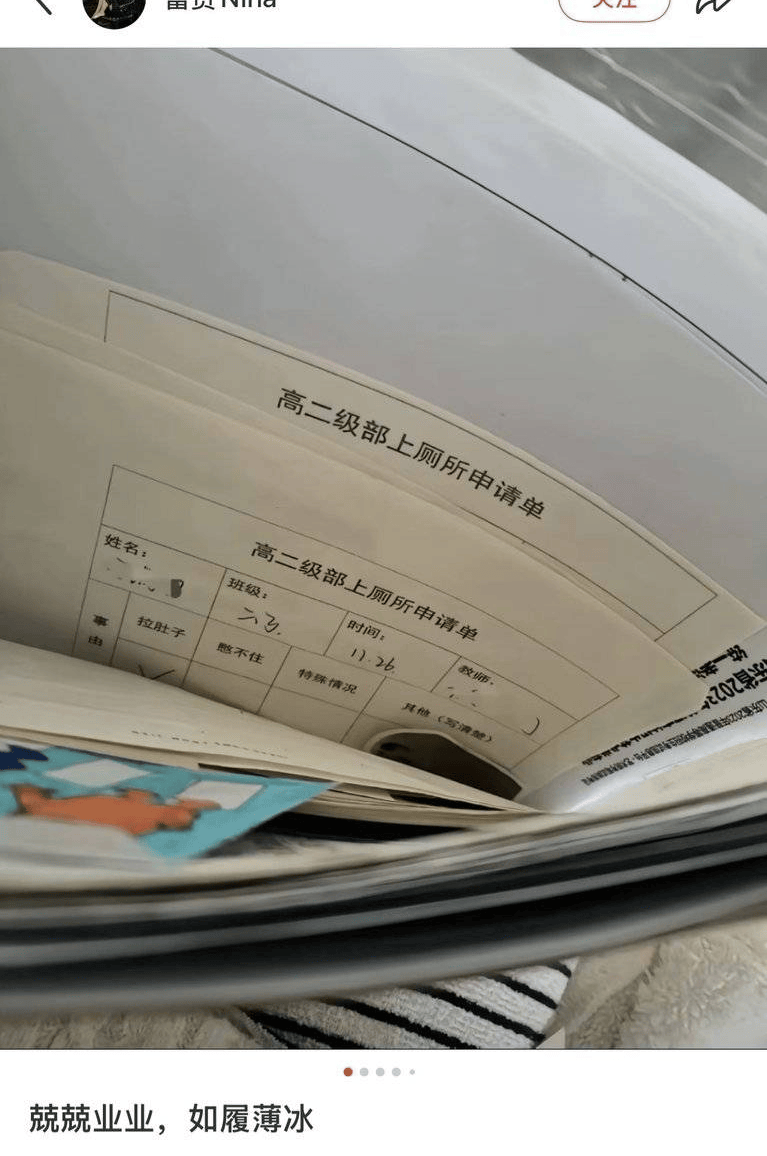

李希贵:下一代学校应该什么样? 被“衡水模式”榨干的年轻人:连拉屎都要填申请单,我们的青春只剩如履薄冰

被“衡水模式”榨干的年轻人:连拉屎都要填申请单,我们的青春只剩如履薄冰