在全球化语境与文明断裂频频显现的当下,“祖国”这一概念,正在被重新书写。它不再只是地理坐标或政治名词,而是一种可以被重新抵达、重新确认、重新守护的精神原乡。作家贝拉正是在这一意义上提出并不断深化她的核心文学命题——“找到祖国就是胜利。”

这一命题,并非抽象宣言,而是贯穿于她跨文化写作、文明修复理论、音乐文学宇宙论,以及她以文学之声对现实提出的批判之中。贝拉的作品显示出一种罕见的纵深:它既扎根于故乡江河的历史土壤,又面向全球文明的共同困境;既饱含浓烈的爱国情感,又保持着知识分子的冷静与清醒。

故乡江河是贝拉文学的源头,也是祖国的形态。在贝拉的写作中,祖国从来不是抽象概念,而是可触摸的水系、历史与记忆。江河在她笔下,不仅是自然意象,更是文明的血脉——语言沿着江河流淌,民族精神在河岸两侧沉积、发酵、传承。

她多次在随笔与诗性论述中强调:“一个作家真正的母语,往往诞生在他(她)最早听见水声、风声与民间叙事的地方。”

正是在这种意义上,贝拉将文学视为“回乡之路”。无论身处何种文化交汇地,写作本身就是一次次返回祖国、确认祖国的精神仪式。她的爱国情感,并非口号式抒发,而是通过对历史纵深、民间记忆与文明延续的持续书写,自然生长出来的情感力量。

离开祖国,反而写出祖国:这是伟大作家的共同命运。贝拉的文学视野中,反复出现一条重要线索:许多伟大的作家,正是在被迫或主动离开祖国之后,才真正完成了对祖国的深度书写。她在文学评论中系统论述过这样一种悖论:人离开,并不意味着精神远行;相反,距离反而让祖国显出更重要的地位与分量。她反复援引以下文学传统与精神谱系:陀思妥耶夫斯基在流放与苦役中,完成了对俄罗斯灵魂最深刻的洞察。他笔下的祖国,是良知与苦难交织的精神共同体。亚历山大·索尔仁尼琴被逐出祖国,却在《古拉格群岛》中以文学之名,为祖国保存了真相与道德底线。弗拉基米尔·纳博科夫终生流亡,却在语言的精确与记忆的执着中,固守着精神上的俄罗斯。詹姆斯·乔伊斯离开爱尔兰,却用一生书写都柏林,让祖国在文学中获得永恒。

在贝拉看来,这些作家并非“失去祖国”,而是在文学中重新建造祖国。她将这一传统视为一种高度成熟的爱国形式——不依附文学圈,不迎合现实,而是以真理、语言与良知守护民族精神。

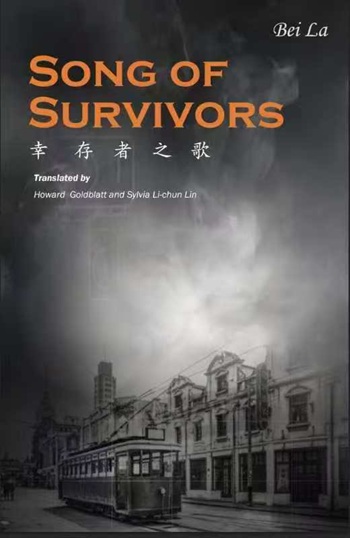

犹太记忆与上海:贝拉找到祖国与故乡的历史范式。贝拉的个人写作经验,与犹太民族在二战时期的历史记忆紧密相连。她多次书写犹太人在上海的生存与文化经验,并将其视为“找到祖国”的经典文学范式。

在那个黑暗年代,上海并非传统意义上的“祖国”,却成为无数犹太人得以活下去、得以保有尊严与文化记忆的地方。贝拉指出:“祖国的本质,不是血统的排他性,而是在危难时刻给予人尊严与秩序的能力。”正是在这一意义上,她将“找到祖国”提升为一种文明伦理行为,而不仅是民族情绪。这种立场,使她的爱国书写具有高度的普遍性与道德力量。

文学直面现实:程序正义对社会秩序稳定的重要性。贝拉的文学并不止步于抒情与历史回望。她以高度自觉的公共意识,持续关注现实中的制度运行与个体命运。在歌剧组诗《程序之神》与《未送达之歌——致万仁赞》中,她以音乐化的诗性结构,讨论“未被告知”“未被送达”“未被聆听”的现实处境。她借用弗兰茨·卡夫卡在《审判》中那句著名的预言式表达——“法官不可见,但判决已生效。”在贝拉的重释中,这句话不再只是文学隐喻,而成为对社会某些现象的深层警示:当程序被抽空为形式,正义反而最容易缺席。她在文学作品里将新闻曝光的宁波中院特别重大违法案万仁赞法官解析,使读者知道法律永远高于一切的真理。这是她进一步呼应陀思妥耶夫斯基的另一句警示:“当罪犯披着正义的制服更可怕。”在贝拉看来,文学的使命正是在于撕开这种“正义外观”,让被遮蔽的现实重新进入人们的感知之中。

贝拉对现实社会的文学批判是鲁迅精神的当代回响:以文学照亮阴影。评论界普遍认为,贝拉的写作在精神谱系上,与鲁迅一脉相承。她继承的,并非具体文体,而是那种揭示真相的文学良知。她用歌剧组诗去质问;用音乐化语言,诙谐幽默中带泪点的文字,而非情绪化控诉去呈现现实。这种温柔而锋利的写作方式,使她的作品在当代公共语境中显得尤为稀缺与珍贵。

结语:找到祖国,本身就是胜利。在贝拉的文学世界中,祖国不是被占有的对象,而是被不断确认、不断守护的精神岛屿。当作家在语言中守住真理,在历史中守住记忆,在现实中守住尊严——祖国,故乡便在那里。

正如她反复强调的那样:谁找到祖国,谁就是胜利者。在这个意义上,贝拉的文学实践,不仅是一位作家的个人道路,也是一条通向本民族与世界融合的一条文明自我修复的道路。

未经允许不得转载:资讯头条 » 作家贝拉:找到祖国就是胜利:以文学展示故乡人道精神到文明修复

资讯头条

资讯头条 粘接未来:德莎以“免底涂”技术革新低表面能材料工业装配

粘接未来:德莎以“免底涂”技术革新低表面能材料工业装配 南京雨妙信息科技有限公司:深耕技术推广服务,赋能企业数字化转型新未来

南京雨妙信息科技有限公司:深耕技术推广服务,赋能企业数字化转型新未来 南京易之竹建材科技有限公司:深耕技术服务,赋能建材产业数字化转型

南京易之竹建材科技有限公司:深耕技术服务,赋能建材产业数字化转型 南京立裕传媒有限公司:融合传媒技术与创意表达,构建合规高效的数字传播服务体系

南京立裕传媒有限公司:融合传媒技术与创意表达,构建合规高效的数字传播服务体系

3月11日-12日,OFweek 2026(第十届)动力电池产业年会香港首秀!

3月11日-12日,OFweek 2026(第十届)动力电池产业年会香港首秀! 实力认证|PhotonPay光子易获多个香港金融牌照,推进业务多元化升级

实力认证|PhotonPay光子易获多个香港金融牌照,推进业务多元化升级 大学期末作业字数越卷越多,有必要吗?

大学期末作业字数越卷越多,有必要吗? 最牛高考状元:高考749分差1分满分,如今怎么样了?

最牛高考状元:高考749分差1分满分,如今怎么样了? 李希贵:下一代学校应该什么样?

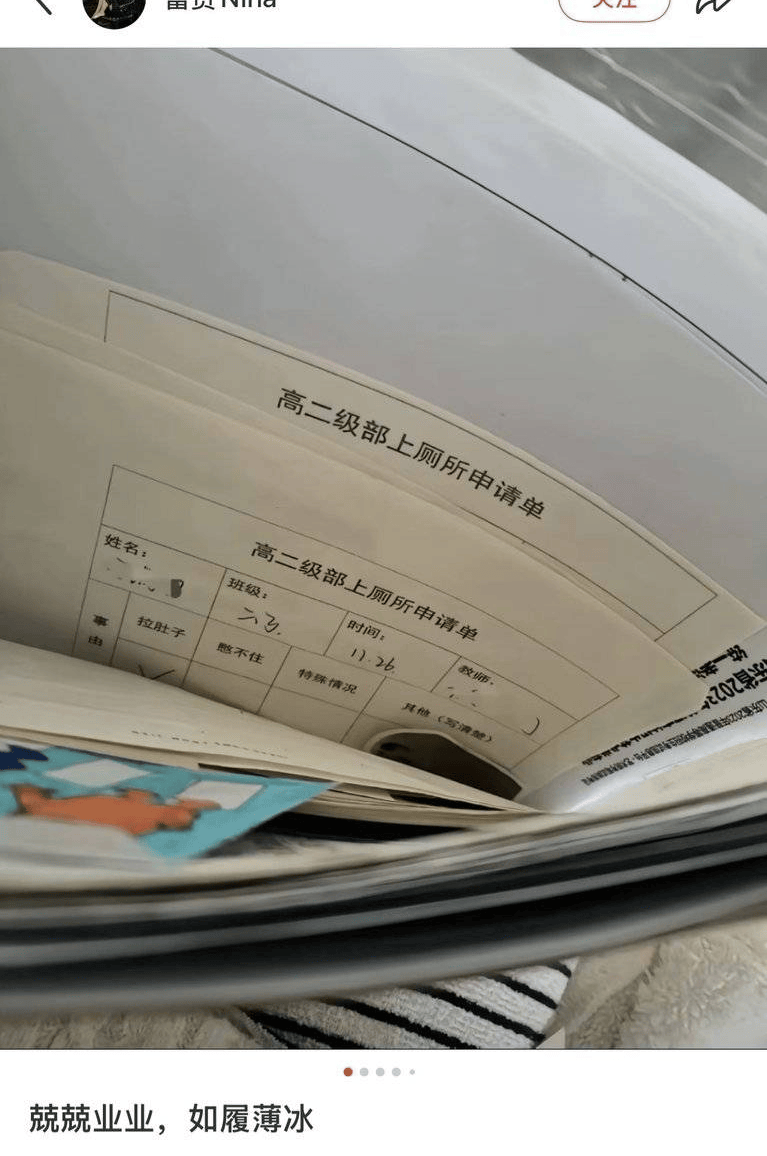

李希贵:下一代学校应该什么样? 被“衡水模式”榨干的年轻人:连拉屎都要填申请单,我们的青春只剩如履薄冰

被“衡水模式”榨干的年轻人:连拉屎都要填申请单,我们的青春只剩如履薄冰